La ciberseguridad en salud atraviesa hoy un punto de inflexión. Los hospitales y centros médicos, tradicionalmente enfocados en la atención clínica, se convirtieron en objetivos prioritarios para el cibercrimen, en gran parte debido a la transformación digital.

Durante años, el sector salud quedó entre los más rezagados en materia de ciberseguridad. Pero la digitalización que se aceleró en los últimos cinco años, impulsada por la pandemia, el crecimiento de la telemedicina y la integración de sistemas de datos clínicos, obligó a los hospitales y prestadores privados a enfrentar un escenario inédito: son tan vulnerables como estratégicos.

De hecho, las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que los ciberataques no solo comprometen datos o dinero en entornos hospitalarios, sino que también pueden ser asuntos de vida o muerte.

“En el sector salud, el mayor problema es que no existe una auditoría continua como sí ocurre en la banca digital. Las grandes empresas invierten en seguridad, pero las más chicas muy poco”, advirtió Javier Vallejos Martínez, CEO y cofundador de Securetia, en diálogo con InnovaciónDigital360. Su diagnóstico reveló un patrón que atraviesa a toda la región: una alta dependencia tecnológica y una baja madurez en gestión del riesgo.

Índice de temas

Por qué la ciberseguridad en salud es una cuestión de continuidad

La ciberseguridad en el sector sanitario protege la capacidad de seguir brindando atención médica sin interrupciones. Según comentó a InnovaciónDigital360 Iván Gomolinsky, COO de Security Advisor, las principales razones que impulsan a las instituciones sanitarias a invertir en seguridad digital están directamente relacionadas con la evaluación de riesgos operativos.

“La continuidad operativa es crítica. Un ciberincidente puede detener operaciones esenciales, como tratamientos médicos o la gestión de emergencias, con consecuencias no solo económicas, sino también humanas”, explicó el experto.

Riesgos y variables en el sector sanitario

Por su parte, Alan Mai, CEO de Bloka, agregó en diálogo con InnovaciónDigital360 “Un riesgo es la relación entre la probabilidad de que ocurra un evento y el impacto de ese evento. Esas son las dos variables que determinan un riesgo”.

Los hospitales y clínicas modernas dependen de sistemas interconectados: turnos, diagnósticos por imágenes, historias clínicas electrónicas, laboratorios y monitoreo remoto. Una interrupción causada por ransomware o una brecha de red puede paralizar quirófanos, demorar los diagnósticos o impedir el acceso a medicamentos y resultados, lo que afecta directamente la atención de los pacientes.

“La mayoría de las empresas ya tienen un montón de tecnología de ciberseguridad. Lo que les cuesta es vincular lo que dice cada una de esas herramientas”, comentó Mai.

“Vos tenés que controlar el tráfico aéreo de un aeropuerto y el que está en la pista no se comunica con el que está en la torre, ni con el avión que está por aterrizar ni con el que quiere despegar. Entonces tenés un caos y no lo viste venir”, detalló. Además, añadió: “Tenías al controlador, tenías el otro avión, tenías todas las herramientas, pero no pudiste correlacionar la información para tomar una decisión de negocio”.

Impactos a gran escala en la infraestructura crítica

Por otro lado, Gomolinsky advirtió que los ataques contra infraestructuras críticas del sistema sanitario pueden desencadenar un efecto dominó con impacto nacional. No se trata solo de pérdidas financieras por tiempo de inactividad, sino también de daños a la reputación institucional, pérdida de confianza pública y exposición legal por incumplimiento de regulaciones de protección de datos.

Los beneficios estratégicos de proteger la información sanitaria

Los beneficios son múltiples y abarcan desde la reducción de incidentes hasta la consolidación de la confianza institucional.

“Parte del beneficio es el hecho de que sea un diferenciador, en términos de la responsabilidad o que se pueda marketinear el concepto de que la compañía está haciendo lo que tiene que hacer, lo que hay que hacer y lo que corresponde”, expresó Mai.

Desde InnovaciónDigital360 les presentamos una tabla que resume los beneficios estratégicos de contar con una buena estrategia de ciberseguridad dentro del sector salud:

| Beneficio | ¿Como lo hace? |

|---|---|

| Menos incidentes y menor inactividad | Monitoreo y respuesta temprana reducen interrupciones y aceleran la recuperación. |

| Operaciones más estables | Segmentación y control de cambios disminuyen fallas imprevistas en áreas críticas. |

| Mayor confiabilidad en la cadena de suministro | Auditorías y certificaciones reducen riesgos derivados de proveedores. |

| Protección de datos sensibles | Cifrado, privilegios mínimos y DLP aseguran la confidencialidad clínica. |

| Cumplimiento regulatorio | Minimiza sanciones y asegura alineación con HIPAA, GDPR y otras normas. |

| Impulso a la innovación y reputación | Habilita telemedicina segura, interoperabilidad y mejora la percepción institucional. |

Menos incidentes y menor tiempo de inactividad

Contar con sistemas de detección y respuesta temprana permite acortar las interrupciones en caso de incidente y reducir su impacto. Una respuesta ágil reduce el tiempo que los sistemas críticos permanecen fuera de servicio.

“Hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata. Hay protocolos, hay tecnologías… pero los resultados son inmediatos”, comentó el CEO de Bloka. “Si yo no estoy monitoreando una red y de pronto tengo los medios para hacerlo, el resultado es inmediato. Tengo una visibilidad que antes no tenía y eso es dar un paso más en el camino de la resiliencia”, ejemplificó.

Operaciones más estables

La segmentación de redes y el control de cambios disminuyen las paradas no planificadas. En entornos donde cada minuto cuenta, como quirófanos o unidades críticas, la estabilidad de los sistemas digitales es sinónimo de eficiencia y seguridad para los pacientes.

Mayor confiabilidad en la cadena de suministro

Incorporar auditorías periódicas y certificaciones en los acuerdos con los proveedores reduce los incidentes derivados de terceros. Un ecosistema más confiable refuerza la resiliencia del sistema sanitario en su conjunto.

Protección integral de los datos sensibles

El uso de cifrado en tránsito y en reposo, accesos con privilegio mínimo, trazabilidad y técnicas como la tokenización o DLP (Data Loss Prevention) garantizan la confidencialidad de la información clínica y de los historiales médicos.

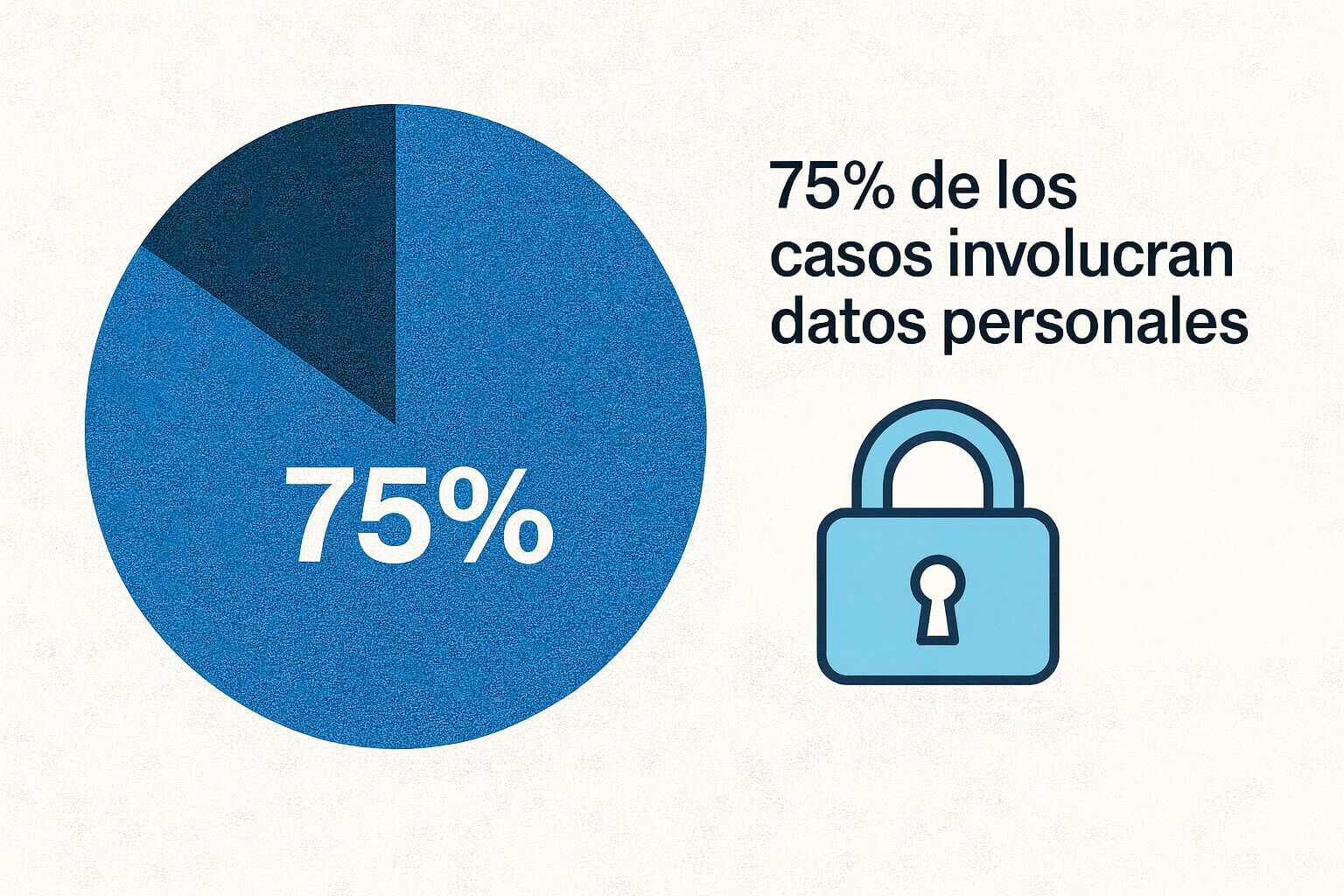

Cabe destacar que la información personal de los pacientes se volvió incluso más valiosa para los atacantes que los propios historiales médicos. Según el reporte Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2024, el 75% de los casos involucran datos personales, mientras los datos médicos tradicionales ni siquiera figuran entre lo más robado.

Cumplimiento regulatorio

En un contexto en el que normativas como HIPAA (Estados Unidos) o GDPR (Unión Europea) imponen sanciones de hasta 50 millones de euros por brechas de datos de salud, una arquitectura de seguridad robusta garantiza el cumplimiento y evita pérdidas millonarias.

Habilitador de innovación y reputación institucional

La ciberseguridad se convierte en una base para desarrollar servicios digitales confiables, como:

- Telemedicina segura

- Interoperabilidad entre hospitales

- Automatización de procesos clínicos.

A la vez, fortalece la reputación de marca y puede reducir los costos de seguros al demostrar madurez en gestión del riesgo.

“Si uno analiza cuáles son los riesgos concretos a los que se expone y toma una decisión respecto a esos riesgos, entonces puede gestionarlo de manera eficaz”, señaló Mai. También agregó: “Las decisiones en términos de riesgos pueden ser transferir el riesgo, mitigarlo reduciendo el impacto o la probabilidad, o aceptarlo si el impacto es algo que puedo aceptar”.

Entre la regulación y la realidad

La Argentina cuenta desde hace más de dos décadas con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que incluye los datos de salud entre los datos “sensibles”. Sin embargo, su vigencia no se traduce en efectividad. “La mayoría de las empresas de salud ni se acuerdan que existe”, comentó Mai.

“La particularidad en Argentina, y específicamente en salud, está asociada en gran parte con el riesgo de la vulneración de la información de identificación personal (PII)”, comentó el COO de Security Advisor.

“Con una ley con más de 25 años de antigüedad, que ha quedado desactualizada, sumada a una política de gobierno donde las multas por la no protección de estos datos son nulas, hace que la adopción y la cultura de ciberseguridad en el ámbito de la salud estén por detrás de otras áreas”, explicó.

En otras palabras, aunque existe un marco regulatorio, la falta de actualización y de sanciones efectivas genera una brecha entre la norma y la práctica. Esa desalineación deja a las entidades sanitarias operando con una cobertura legal que, en los hechos, resulta insuficiente ante la sofisticación de las amenazas actuales.

Datos sensibles, negocios vulnerables

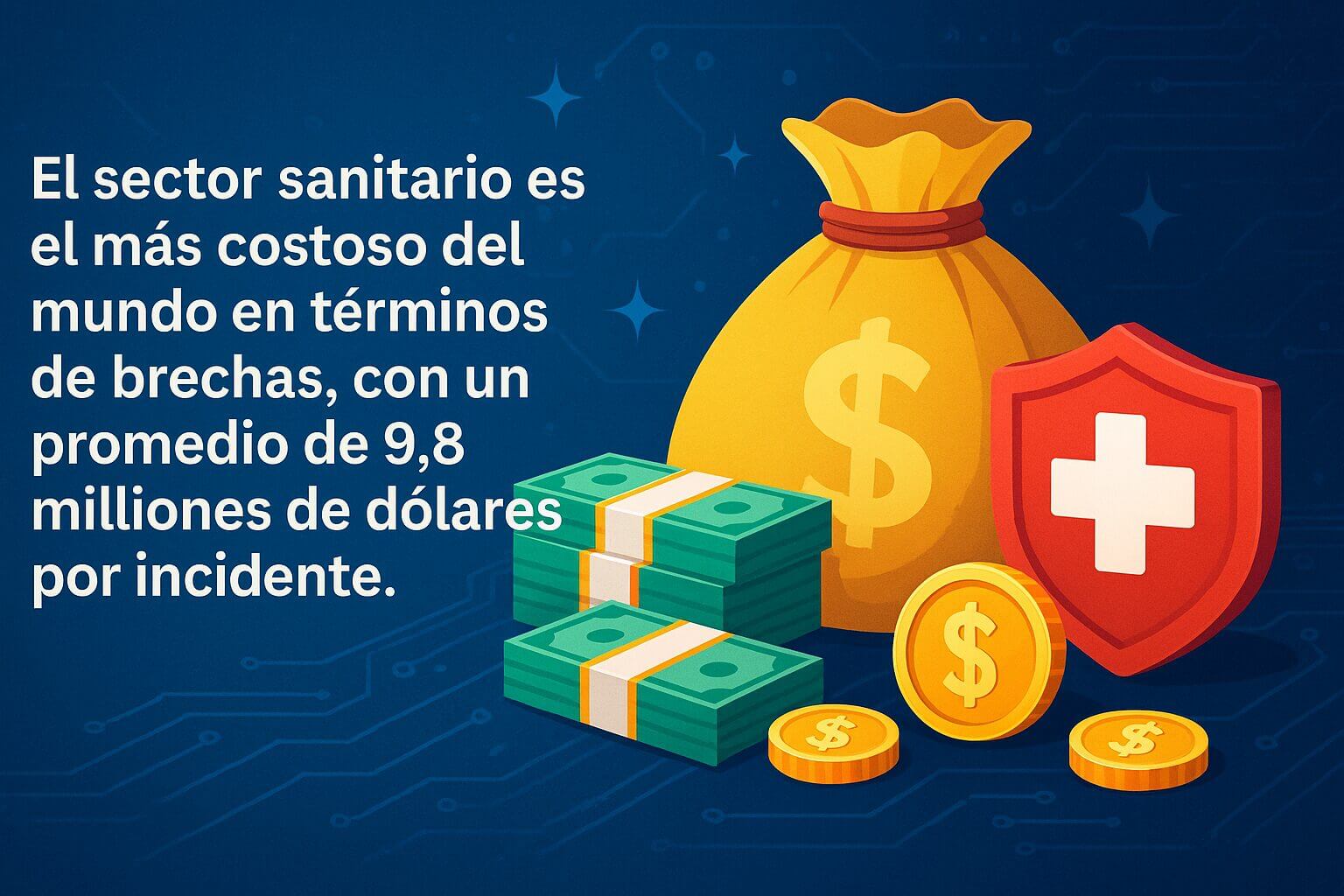

El impacto de un ciberataque en la salud es mucho más que una cuestión reputacional. Según el Informe de Costo de una Filtración de Datos 2024 de IBM, el sector sanitario es el más costoso del mundo en términos de brechas, con un promedio de 9,8 millones de dólares por incidente.

Además, el informe anteriormente mencionado de Verizon muestra un cambio de tendencia en el panorama de amenazas para el sector sanitario. Por primera vez en varios años, los incidentes provocados deliberadamente por empleados volvieron a ocupar el segundo lugar entre las principales causas de filtración, tras un descenso sostenido desde 2018.

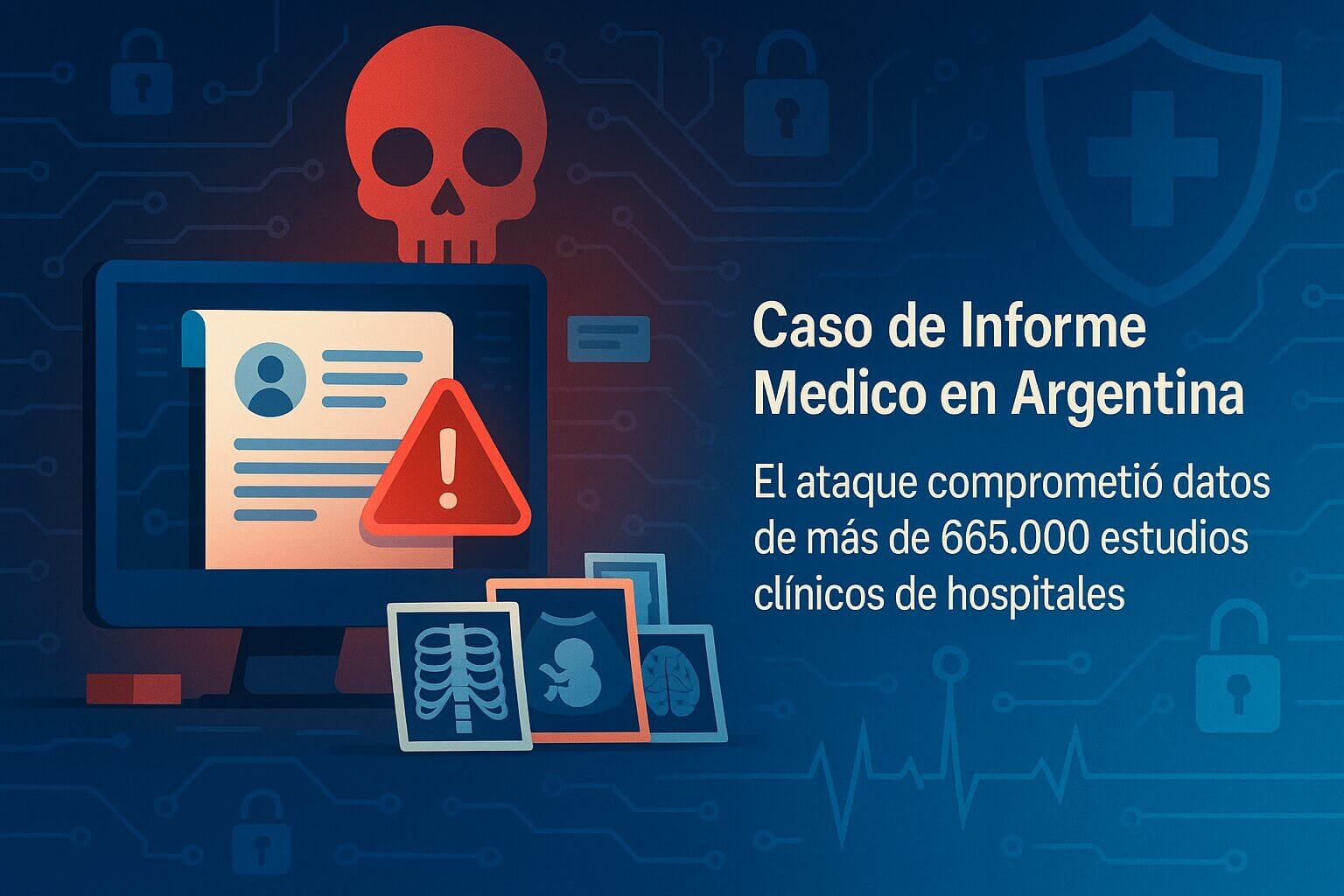

Filtraciones del sector salud ocurridas en Argentina

De acuerdo con el INCIBE, en Argentina ocurrió en 2025 el caso del proveedor de software Informe Médico. El ataque del grupo D0T CUM comprometió datos de más de 665.000 estudios clínicos de hospitales y clínicas. Radiografías, ecografías, tomografías e historiales médicos quedaron expuestos en uno de los mayores incidentes de este tipo en América Latina.

Además, años atrás, específicamente en 2023, el ransomware Rhysida afectó al PAMI y publicó más de 830 GB de información sensible de pacientes y personal.

Cada uno de estos episodios reafirma lo que Gomolinsky define como “la ecuación inevitable”: ya no se trata de si habrá un ataque, sino cuándo y qué tan preparadas estarán las instituciones para responder.

La brecha entre las grandes y las pequeñas instituciones

“Las empresas grandes de salud invierten mucho, mientras que las chicas poco”, resumió Vallejos Martínez. Mientras las instituciones de mayor escala cuentan con equipos dedicados, políticas de gestión de vulnerabilidades y monitoreo 24×7, las medianas y pequeñas, que no cuentan con la capacidad económica de las grandes, suelen delegar la seguridad al personal de sistemas, que ya cumple múltiples funciones.

Esa brecha es peligrosa en entornos donde los sistemas están cada vez más interconectados. Sobre todo si se tiene en cuenta que, según el “Informe de ciberseguridad de mitad de año para América Latina de 2025” elaborado por CheckPoint, América Latina se ubicó como la tercera región del mundo con más ciberataques contra el sector salud, con entre 3.800 y 4.200 intentos por semana.

Ciberseguridad en salud desde el diseño: construir sistemas que nazcan seguros

Uno de los errores más frecuentes en el sector es asumir que la seguridad puede agregarse al final del proceso.

El CEO y fundador de Securetia aclaró que una empresa no necesita alcanzar una madurez digital alta para incorporar ciberseguridad: “El producto debería nacer seguro. Los desarrolladores deberían tener buenas prácticas de seguridad antes de comenzar a desarrollar”. Esa idea de seguridad por diseño implica que las instituciones necesitan una base cultural sólida.

Por su parte, Gomolinsky coincidió con él: “La ciberseguridad acompaña y habilita la transformación digital; no es un requisito previo. Pero debe existir una cultura organizacional orientada a la seguridad y un compromiso real desde el C-Level”. Sin ese respaldo, incluso las mejores tecnologías fracasan.

En la práctica, adoptar seguridad desde el diseño significa:

- Incluir revisiones de seguridad en cada etapa del desarrollo de software (pruebas estáticas de código, análisis de vulnerabilidades previos al despliegue, etc.) mediante la integración de los equipos de desarrollo, operaciones y seguridad en un enfoque DevSecOps.

- Aplicar controles de acceso con privilegio mínimo, otorgando a cada usuario y sistema solo los accesos imprescindibles según su rol, para limitar el daño potencial.

- Usar cifrado para la información tanto en tránsito como almacenada (por ejemplo, HTTPS para comunicaciones, y encriptación de bases de datos), de modo que si ocurren filtraciones, los datos sean ininteligibles para los atacantes.

- Realizar auditorías de seguridad y pruebas de penetración periódicas que permitan detectar a tiempo nuevas vulnerabilidades o configuraciones débiles en la infraestructura.

Adoptar el modelo de Zero Trust, que implica dejar de confiar implícitamente en usuarios o dispositivos solo por estar dentro de la red interna. En cambio, verificar constantemente la identidad, el contexto y la postura de seguridad de cada acceso a recursos críticos, como si la red estuviera siempre potencialmente comprometida.

IA, automatización y el nuevo paradigma defensivo

Tanto Vallejos Martínez como Gomolinsky destacaron el papel emergente de la inteligencia artificial en la defensa digital.

De hecho, el informe de IBM/Ponemon destacó que las empresas de cualquier sector que utilizaron ampliamente IA y automatización lograron disminuir en promedio el ciclo de vida de una brecha en 108 días. Esto, a su vez, también redujo el costo en cerca de $1,76 millones de dólares.

“Ya hay soluciones que integran IA para el escaneo y la detección de vulnerabilidades; nosotros la usamos en Vulseek, nuestra herramienta de gestión de vulnerabilidades”, comentó el CEO de Securetia. La automatización también es importante para mantener la disponibilidad en la nube y responder más rápido ante incidentes.

Para el COO de Security Advisor, la IA cumple un rol doble: “Los atacantes la usan para escalar; los defensores la necesitan para priorizar y ejecutar playbooks. Es un copiloto, no un piloto automático”. En entornos hospitalarios, donde conviven con dispositivos médicos (IoMT) y sistemas de información clínica, la IA puede identificar anomalías de comportamiento y mejorar la trazabilidad.

La importancia de la gobernanza de datos y la supervisión

La inteligencia artificial, lejos de ser un reemplazo del factor humano, se consolidará como un amplificador de capacidades, mientras que las instituciones más avanzadas comenzarán a medir su madurez mediante frameworks como el NIST CSF.

Los expertos advierten que toda esta tecnología debe usarse con una gobernanza adecuada y supervisión humana. La IA puede generar falsos positivos o ser engañada por atacantes que conocen sus modelos, por lo que siempre se requiere la validación por parte de analistas.

En salud, además, cualquier respuesta automatizada debe calibrarse cuidadosamente para no interferir con sistemas críticos. Imaginemos una IA que, ante la detección de actividad sospechosa, apaga algunos equipos: si eso incluye un monitor cardíaco o un sistema de dosificación de medicamentos, el remedio sería peor que la enfermedad.

Por este motivo, la adopción de esta tecnología debe estar acompañada de comités de ética y protocolos de validación antes de poner estas herramientas en un entorno en donde está en juego la vida de las personas.

Medir para mejorar

“No se puede mejorar lo que no se mide”, expresó Gomolinsky. En esta frase sintetizó el espíritu de la ciberseguridad: un ciclo de mejora basado en métricas. En el pasado, las instituciones se centraban en cumplir con normas o certificaciones.

Hoy, el foco está en los KPI operativos:

- MTTD (Mean Time to Detect): tiempo medio de detección de una amenaza o de una brecha. Cuanto más bajo, mejor.

- MTTR (Mean Time to Respond): tiempo medio de respuesta o de contención. Mide qué tan rápido el equipo de seguridad logra neutralizar una amenaza.

- Porcentaje de parches críticos aplicados dentro de SLA: mide la disciplina para mantener los sistemas actualizados. Un porcentaje alto indica una buena gestión de vulnerabilidades; uno bajo señala un riesgo acumulado.

- Número de restauraciones de respaldo verificadas: muchas instituciones llevan registro de cuántas veces realizaron simulacros de restauración de datos y sistemas exitosamente.

- Tasas de acceso indebido detectado vs. bloqueado: para monitorear la efectividad de controles de acceso y monitoreo.

Vallejos Martínez lo sintetizó así: “Lo que buscamos desde la ciberseguridad es evitar que los incidentes sucedan, y si suceden, enterarnos rápido para reaccionar de forma temprana”.

En ese sentido, los logs (registros de eventos de sistemas, accesos, errores) se convierten en la principal fuente de información para medir el éxito de una estrategia. Mediante su análisis se puede calcular el MTTD, se comprueba qué tan lejos llegó un atacante antes de ser contenido, o cuántos incidentes se pudieron frustrar automáticamente.

Un cambio cultural en marcha

Durante años, la ciberseguridad se vio como un obstáculo para la innovación. Hoy, ese paradigma se está rompiendo. “Desde el lado de la docencia, venimos trabajando para que el negocio sea más seguro sin que pierda competitividad”, sostuvo Vallejos Martínez.

La nueva generación de líderes de TI en salud empieza a entender que la seguridad es un habilitador, no un freno: una inversión que protege la confianza del paciente, asegura la continuidad operativa y permite innovar con respaldo.

Las certificaciones internacionales, como ISO 27001 (seguridad de la información) o ISO 27799 (guía de gestión de seguridad para información de salud), se están convirtiendo en un diferenciador competitivo.

No solo abren puertas a nuevos contratos y alianzas, sino que también fortalecen su reputación ante pacientes y aseguradoras. “Debería ser un plus aplicar medidas de ciberseguridad porque los clientes van a estar más seguros y las empresas van a confiar más en la marca”, resumió el CEO de Securetia.

Mirando hacia adelante

El futuro de la ciberseguridad en el sector salud, según ambos expertos, será un equilibrio entre la automatización, el talento y la resiliencia organizacional.

Vallejos Martínez lo expresa con una visión pragmática: “A medida que crece el negocio, debe crecer también el área de seguridad”. Sin embargo, reconoció que las decisiones de inversión en seguridad también están condicionadas por la coyuntura económica y política.

Por su parte, Gomolinsky complementó: “Los ganadores serán quienes combinen automatización, disciplina de procesos y gestión del talento especializado”.

Como resaltó Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director de la OMS, en una reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU, nos encontramos en una situación en la que los ataques cibernéticos (específicamente los ransomware) contra hospitales amenazan la seguridad pública global y es imperativo tomar medidas colectivas”.

Los próximos cinco años serán críticos para cimentar esta cultura de seguridad y resiliencia, de modo que el avance tecnológico en la salud venga acompañado de la confianza y la protección que pacientes y profesionales necesitan.